| Phallophanies

Camille Dumouliûˋ

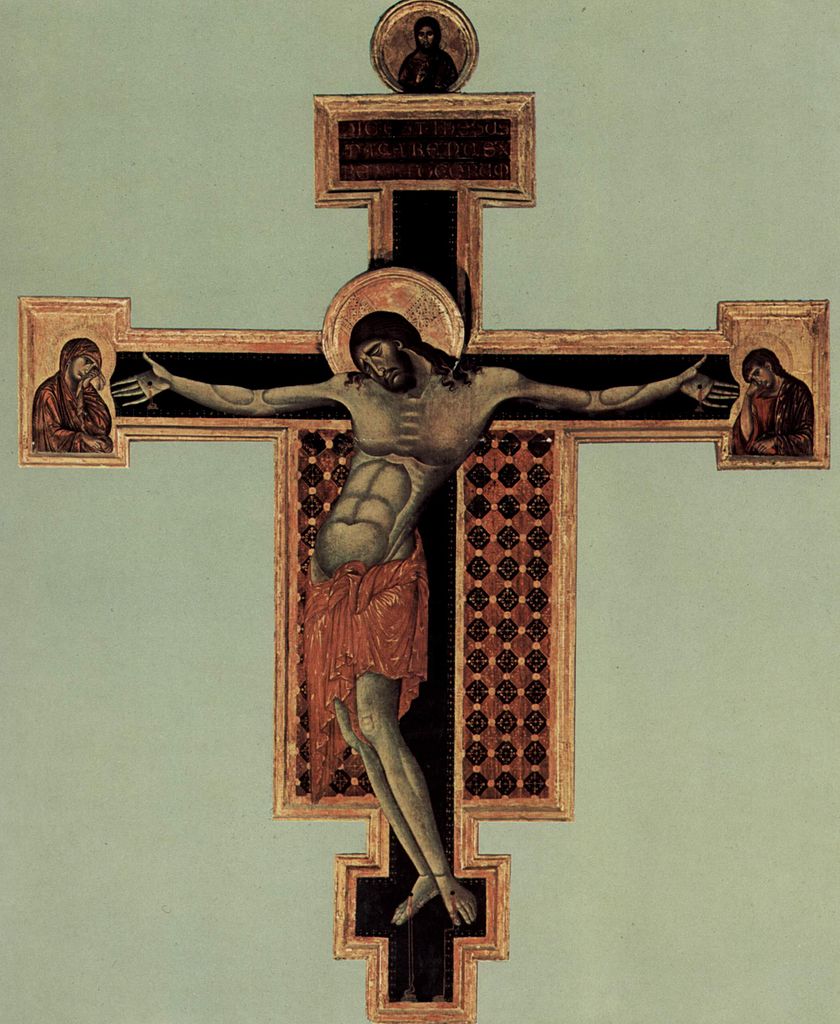

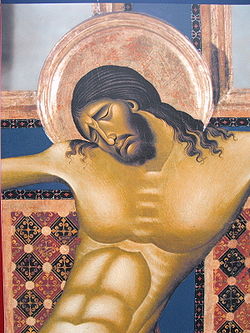

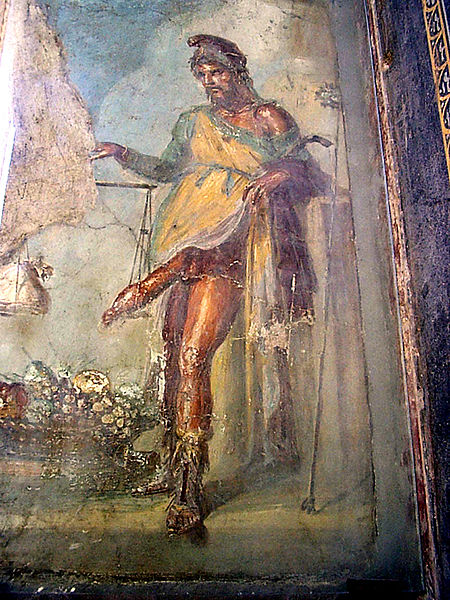

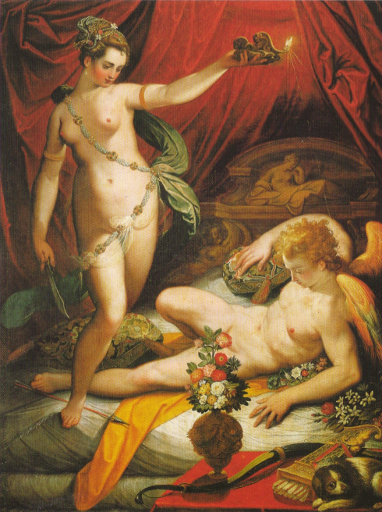

« Phallophanies » désigne exactement cela. Ces moments d’ouverture, d’entre-deux, d’où émerge le scintillement de ce qui est à la fois objet et signe du désir : le phallus. Ce terme de « phallophanie », je l’emprunte à Lacan qui nomme ainsi, précisément, « l’Autre en tant qu’il peut se présenter comme phallus »1. Mais je le généraliserai à ces moments de phanie, d’apparition du phallus comme tel, c’est-à-dire, pour reprendre encore une expression de Lacan, en tant qu’il incarne la « présence réelle » de l’objet du désir. Au sujet du phallus, il affirme : « Ce qu’il désigne n’est rien qui soit signifiable directement. C’est ce qui est au-delà de toute signification possible, et nommément, la présence réelle »2. Le paradoxe du phallus est bien son intermittence et le fait que sa présence réelle, comme le dit encore Lacan « ne peut apparaître que dans les intervalles de ce que couvre le signifiant »3. En effet, il ne surgit que dans « l’entre-deux » des signifiants. Sa nature paradoxale vient aussi de ce qu’il est en même temps « signe du désir » et « objet du désir, objet d’attrait pour le désir »4. De ce fait, il est toujours en trop ou en manque. Il y a, dans cette épiphanie, ou cette eucharistie, quelque chose d’insupportable, d’angoissant, simplement d’irregardable, mais aussi de fascinant. Chacun sait que « présence réelle » est une notion de la théologique catholique désignant la présence réelle du corps du Christ dans l’hostie, comme, d’ailleurs, Lacan est le premier à le rappeler5. Porteur d’effroi, quand il surgit dans la violence de sa présence… Générateur d’angoisse, dans la mesure où il supporte le désir de l’Autre… Tel est le phallus. Mais l’effroi et l’angoisse ne sont pas les seuls effets de la phallophanie. Elle peut aussi déclencher le rire, qui est d’ailleurs une réaction de défense. De manière générale, on peut dire du phallus ce que Proust dit de l’objet d’amour : qu’il est un « être de fuite ». C’est à ce prix qu’il peut symboliser la présence réelle. L’érotisme a moins pour but de montrer le phallus ou l’acte sexuel, ce que fait la pornographie, que de faire désirer, de tenir en tension le désir. Pour la littérature érotique, il s’agit de faire jaillir ce signe du désir d’entre les mots, de faire émerger d’entre les signes ce « signifiant exclu du signifiant », comme le définit encore Lacan. Phallophanies est aussi le titre d’un livre d’Alexandre Leupin6, qui analyse les apparitions phalliques dont l’ombre est projetée sur le corps du Christ, particulièrement visibles dans les crucifixions de style byzantin (figs. 1 à 3). Le christianisme a, semble-t-il, contribué à faire du phallus un objet voilé, une ombre fugace, un signifiant. Voilé, le phallus, certes, apparaît souvent ainsi, même à Rome. Une célèbre peinture de la villa des Mystères de Pompéi le montre, dans une scène évoquant le culte par lequel les Vestales honoraient le phallus sacré (fig. 4). Cependant, les romains n’avaient pas soumis le phallus à cette sorte de sublimation sacrificielle dont témoigne le christianisme. En effet, dans ces tableaux, le phallus se lève au moment où le Christ est mort, comme pour symboliser sa résurrection. Nous sommes dans l’ordre de la sublimation de la pulsion de mort. Le renoncement à la chair est sanctifié et récompensé par la vie éternelle d’un corps pur. La castration est glorifiée comme un sacrifice mystique où la perte du phallus de chair préfigure l’assomption d’un phallus sublime. De la sorte, comme l’ont souligné ceux qui abordent cette question épineuse du sexe du Christ, tel Léo Steinberg dans La sexualité du Christ dans l’art de la Renaissance et son refoulement moderne7, l’opposition avec le paganisme est radicale. Pourtant, on ne peut nier une continuité phallique, sous le détournement ou même le retournement. Le Christ a hérité de nombreux aspects de Dionysos ou des dieux célébrés dans les cultes orphiques. Je soulignerai cependant un autre trait singulier : le sexe du Christ est un sexe latin. Pour mettre en évidence le caractère entier de son incarnation, nombre de peintres montrent le sexe de l’enfant Jésus. Or, il n’est jamais circoncis, contre toute vérité historique, et malgré d’autres tableaux qui peignent la circoncision du Christ. Il s’agit d’un sexe apostolique et romain. Mais l’organe sexuel n’est pas le phallus. Dans la Grèce hellénistique, et surtout à Rome, on trouve les représentations d’un enfant nouveau-né dont le sexe était déjà un phallus : Priape. Enfant d’Aphrodite et de Dionysos, il est rejeté à sa naissance par sa mère horrifiée à la vue de sa monstruosité phallique. Curieusement, les contraires se rejoignent : l’exhibition impudique d’un phallus démesuré toujours en érection voue Priape à la solitude, et le dévoilement incessant de son membre lui ôte toute séduction, le rend anti-érotique. Confirmant l’idée psychanalytique selon laquelle il n’y a pas de phallus sans castration, Priape est voué à la castration sexuelle par son excès phallique : il reste désespérément seul et, malgré les propos obscènes que lui prêtent les poètes dans les « priapées », il ne trouve jamais aucun être avec qui s’accoupler. Son phallus se dresse, risible, grotesque et stérile. Alors que son père, Dionysos, « multiplie les apparitions, court de masque en masque, ne cessant de voiler ce qu’il dévoile, Priape, toujours exhibé, immobile, se fige dans du visible »8. C’est pourquoi, conformément à la citation initiale de Roland Barthes sur la fonction érotique du voile, l’un incarne la séduction et la force du désir, l’autre suscite la répulsion. Un des termes qui sert à désigner Priape est ásêmos soit, en même temps, sans distinction, dans le sens de « vulgaire », et « indistinct », par son caractère brut et mal taillé. Mais, dans sa signification première, ásêmos veut dire : qui ne fait pas signe. Ainsi, « le corps priapique véhicule l’absence formelle d’appartenance à une communauté d’échange et de réciprocité — ce qui, par excellence, définit le partage communautaire »9. Ne pas faire signe, alors que phallus est le signe du désir, voilà qui voue Priape à l’impuissance et le rend indésirable. En excès, chez Priape, en défaut, chez le Christ, le phallus n’est donc pas, ici, signe d’un désir qui s’adresse à quelqu’un, mais symbole de résurrection dans un cas, d’abondance et de fertilité dans l’autre. Avec ce symbole, nous ne sommes pas dans l’érotisme, mais dans le sacré, lieu où les contraires se renversent l’un dans l’autre, de sorte que l’objet d’effroi devient source de joie et de fertilité, et que l’excès phallique de Priape, qui s’égale à une castration réelle, signifie la puissance symbolique de fertilité (fig. 5). Ce symbole était vénéré dans la Rome antique, et donnait lieu à des phallophories, ces moments rituels et festifs, ou bien théâtraux et comiques, dans lesquels on transportait et célébrait un phallus géant. Le phallus était même un objet apotropaïque de la vie quotidienne. Comme l’ont montré les historiens10, la sexualité romaine était dominée par le phallus, signe de puissance virile. La vertu du citoyen romain était toute dans son phallus. La vertu, c’est d’abord la virilité, la virtus du vir, de l’homme. Celle-ci pouvait s’exercer avec une femme ou avec un autre homme, indifféremment, dans la mesure où, quel que fût le rapport, il gardait un rôle actif et une position dominante, proche du viol et de l’attaque. Aussi les sentiments amoureux étaient-ils le signe d’un manque de pietas et de virtus. Seul les empereurs pouvaient, et même devaient enfreindre la règle phallique. Néron ou Tibère firent preuve d’une sexualité agressive soumettant hommes et femmes libres à son caprice, obligeant les matrones à se prostituer ; mais ils pouvaient aussi, comme Caligula ou Héliogabale, afficher une sexualité passive ou porter des vêtements de femmes, comportements indignes d’un romain. Dans Héliogabale ou l’Anarchiste couronné, Antonin Artaud, se fondant sur le récit des historiens latins, raconte l’entrée d’Héliogabale à Rome, après « une étrange marche du sexe ». Parti d’Antioche plusieurs mois auparavant, il est monté sur un char que précède un Phallus géant de dix tonnes. « Héliogabale entre à Rome, au matin d’un jour de mars 218, à l’aurore. […] Il y pénètre à reculons. Devant lui, il y a le Phallus, traîné par trois cents jeune filles aux seins nus qui précèdent les trois cents taureaux […]. Héliogabale entre à Rome en dominateur, mais par le derrière, et […] il se fait d’abord enculer par l’empire romain. » Si son couronnement est marqué par « cette profession de foi pédérastique », c’est que, selon Artaud, il obéit à une volonté métaphysique supérieure d’unité des principes contraires qui fait que, en lui, le masculin et le féminin doivent s’unir, ou plutôt que le féminin doit se soumettre et s’unir au principe masculin, pour réaliser le retour à l’unité première. C’est ainsi qu’il « s’habille en prostitué et qu’il se vend pour quarante sous à la porte des églises chrétiennes ».11 La vertu phallique est une vertu politique pour le citoyen romain. Mais l’excès et le débordement sexuels de l’empereur signifient aussi la puissance politique de Rome. Pascal Quignard, dans Le sexe et l’effroi12 a montré que la présence réelle du phallus est le cœur de la sexualité latine, mais elle est toujours liée à l’effroi, à une forme de terreur sacrée. D’où ce regard de biais qu’ont les femmes romaines dans les peintures. Il faut éviter la rencontre mortelle et frontale. Mais ce regard oblique signifie aussi, peut-être, qu’on ne peut saisir le phallus divin, dans sa présence réelle, derrière ses manifestations imaginaires et les icones qui le représentent, que de biais, par un coup d’œil détourné qui capture, dans un instant de grâce, ce moment érotique suprême de l’apparition-disparition phallique. Cette centralité du phallus, comme caractéristique de l’érotisme latin, est donc l’hypothèse que je fais. Certes, des représentations phalliques, des cultes du phallus, on en trouve dans tous les peuples et dans toutes les civilisations. Mais ce qui me paraît caractériser l’érotisme latin est justement qu’il est orienté vers la saisie de la présence réelle du phallus, aussi paradoxale que soit cette entreprise. La quête de cette présence réelle est le sujet des deux plus célèbres romans érotiques latins : le Satiricon de Pétrone et L’Âne d’or ou Les Métamorphoses d’Apulée. Dans le premier, il s’agit que le héros parvienne à se guérir de son impuissance sexuelle. Accablé par sa flasque mentula (son pénis amorphe), il court après le phallus. Dans le second, le héros semble avoir trop bien réussi à trouver le phallus. Il en a payé le prix, qui est de devoir faire l’âne — puisque le roman d’Apulée raconte les péripétie d’un homme, Lucius, qui, s’étant vu transformé en âne par un tour de magie, cherche à récupérer sa forme humaine et n’y parvient qu’après de multiples mésaventures. Une scène, en particulier, consacre son succès phallique : le moment où une matrone s’amourache de lui et organise une nuit d’amour zoophile. Dans cette scène burlesque et grotesque, le phallus de l’âne apparaît clairement à la faveur ce passage : « La dame, alors, dépouillant absolument tout vêtement, y compris le bandeau qui emprisonnait ses superbes seins, près du luminaire, tira d’un flacon d’étain une huile de myrrhe dont elle s’enduisit abondamment, et m’en frictionna encore plus largement, surtout les naseaux qu’elle en imprégna fort généreusement et avec un soin particulier. [Puis, par Hercule, elle nettoya avec des lotions de jacinthe parfumée et d’essence de roses de Chio le bel arrondi de la bosse de mes couilles, après quoi, de ses doigts de joueuse de lyre, sur le thyrse de mon membre, de la plus haute à la plus basse des notes, elle ôta mainte trace blanchâtre de pollution, et tandis que cette belle femme remontait diligemment des couilles à la tête du membre, je brayais joyeusement et élevais à Jupiter une mâchoire dentue, et son assidue friction bandait si fort priape qu’il n’était pas rare que son érection et sa rigidité lui fissent toucher mon ventre, cependant qu’elle, considérant la vigueur de sa croissance au milieu des tendres fleurs dont elle avait fait joncher le sol l’instant d’avant, se disait que ce minuscule espace de temps avait eu sur moi l’effet d’une année entière de pousse.] »13 Mais, curieusement, où logiquement, il s’agit d’un passage considéré par la critique comme apocryphe et il est noté entre crochets, dans les éditions savantes, pour le distinguer du reste du texte. Comme quoi, c’est quand il est là qu’il ne doit pas y être. Et quand il y est, comme je l’ai dit, il ne suffit pas. Ainsi se continue la scène amoureuse : « […] m’enserrant très étroitement elle me reçut directement tout entier, mais alors tout entier, et chaque fois que je donnais un coup de reins en arrière pour la ménager, à chaque fois elle se rapprochait d’un élan rageur et s’agrippait à mon échine dans une étreinte encore plus serrée pour me garder en elle, à croire, nom d’Hercule, qu’il me manquait une longueur pour être à la taille de ses appétits, et à comprendre la mère du Minotaure d’avoir pris comme amant un taureau beuglant pour ne pas rater son plaisir. »14 Ce n’est pas là, vous l’aurez tout de suite senti, une belle et érotique phallophanie. C’en est la version burlesque. C’est ailleurs, dans le roman, qu’il faut chercher la plus gracieuse phallophanie : dans la fameuse légende d’Éros et Psyché. Dans cet instant éminemment fugitif où Psyché veut voir son amant. Psyché est prisonnière de l’Amour, dans un palais enchanté. Le dieu la visite toutes les nuits et la comble sexuellement, mais dans une totale obscurité, interdisant qu’elle voie jamais son mystérieux amant. Poussée par la jalousie de ses sœurs qui la persuadent qu’elle partage la couche d’un monstre hideux, une nuit, alors qu’Éros est endormi, elle s’arme d’une lampe à huile et d’un couperet. Elle découvre alors la divine beauté de son amant. Mais une goutte d’huile brûlante tombe sur le corps d’Éros qui se réveille et s’enfuit. Il faudra à Psyché de nombreuses épreuves pour retrouver son amour et regagner sa confiance. Cet instant a été saisi par un peintre maniériste italien, Zucchi, dans un tableau intitulé Psiche sorprende Amore (fig. 6), dont Lacan a fait le commentaire15 pour montrer que le phallus, dans cette scène, au moment où elle lève son couperet castrateur et où le bel oiseau va s’envoler, le phallus, c’est le corps même de la jeune fille qui se dresse devant Éros endormi16. De manière générale, les phallophanies qui érotisent le texte, ou encore la phallicisation de l’écriture se manifestent toujours ailleurs, dans l’intervalle des scènes sexuelles, des coïts à proprement parler. Souvent, donc, cette phallophanie porte sur le corps féminin, fétichisé, phallicisé par la description. Un bras d’albâtre, « des lèvres empourprées », « des membres pétris de lait », un corps qui « eût éclipsé le marbre de Paros » (Pétrone, Satiricon, 126, 18). Photis, amante de Lucius, lui apparaît ainsi dans sa nudité : « […] l’instant d’après elle dépouillait tous ses vêtements, laissant aller sa chevelure, et m’apparaissait pour mon plus joyeux plaisir, aussi ravissante que Vénus réincarnée sortant du flot marin, la rose de sa paume ombrant à demi le blanc lisse de sa féminité dans un geste plus érotique que pudique. »17 Telle est l’une des plus fameuses phallophanies, célébrée par Botticelli : le corps de Vénus surgissant de l’écume des flots, laquelle n’est autre que le sperme d’Ouranos, jaillissant de son phallus tranché que son fils, Cronos, vient de jeter dans la mer (phallus, en effet, car l’émasculation s’est passée au moment où il était sur le point de posséder Gaïa, la terre). Comme dans la scène de castration symbolique d’Eros, l’image du phallus apparaît là où on ne l’attend pas. Lorsque l’homme le perd, la femme le devient. En sautant plusieurs siècles, j’évoquerai un texte moderne qui illustre cette course après le phallus et son impossible présence réelle. Il s’agit de Messaline d’Alfred Jarry, roman publié en 1901, un an avant le Surmâle, livre qui fait aussi du phallus et de ses exploits le héros — dérisoire — du livre. Car Jarry n’est pas seulement l’auteur d’Ubu roi. Son œuvre est considérable et s’inscrit en grande partie dans le mouvement symboliste de la fin du XIXe siècle. Dans ce roman, il commence par montrer l’impératrice Messaline quittant la couche de l’empereur Claude pour se rendre au lupanar où elle va se donner toute la nuit à des hommes comme une vulgaire prostituée. Le lupanar est appelé la maison du Bonheur que Jarry décrit ainsi : « Le Bonheur gîte, dit-on, en l’un des plus bas bouges de Suburre, écrasé au rez-de-chaussée de six étages comme une partie honteuse se tapit sous la masse d’un corps. Il y a des baquets d’excréments devant le seuil, et à droite et à gauche se lézardent la maison du charcutier et celle du bourreau. »18 À la devanture du bordel, comme il était la coutume à Rome, en guise d’enseigne, se dresse un phallus : « Mais la Chose est plus monstrueuse et insolite et attirante qu’un drapeau, parce qu’elle signifie quelque chose. Le Bonheur, qui habite là, ainsi qu’une inscription en lettres rouges le précise, emplit-il donc toute sa demeure, que son exubérance déborde et soit cette saillie au-dessus de sa porte ? »19 Que d’étonnantes similitudes avec les formules lacaniennes ! D’abord, ce phallus, qui est comme l’excroissance d’une monstrueuse jouissance, est appelé « la Chose », avec un C majuscule, terme essentiel de la théorie de Lacan par lequel il désigne la jouissance absolue et, donc, impossible. D’autre part, l’idée que le phallus est un signe et qu’il « signifie quelque chose », justement la Chose, ou du moins ce qui viendra se proposer en guise de la Chose, est du pur Lacan. À moins que Lacan ne soit du pur Jarry. Si Jarry avait connu la théorie lacanienne de l’objet petit a, lequel vient métonymiquement se substituer dans la course du désir à la présence réelle du phallus, il n’aurait pas écrit autre chose que les lignes qui suivent : « Le Bonheur dont la maison est comble, à croire l’enseigne extérieure, se débite, si les inscriptions qui étiquettent les cellules ne mentent point, dans chacune de ces cases par plus petites parcelles. Il y a une mesure, de ce bonheur, derrière chaque cloison, plein une femme, ou un adolescent, ou un hermaphrodite, ou un âne, ou un eunuque, selon la proportion des doses dont est capable de jouir un simple homme. »20 La jouissance est une addiction qu’il faut prendra par doses plus ou moins fortes. Messaline passe donc la nuit dans le lupanar. Mais quels que furent le nombre et la fougue des hommes qui l’ont possédée, elle demeure insatisfaite. Elle sort. « L’image en figuier du dieu générateur, […] de la vie universelle, le dieu solaire fulgure encore au fronton de son temple. […] Mais la maison est close, l’effigie grossière du Bonheur lui semble faire signe de dessus son seuil, indiquant une route vers ailleurs, et que son réel séjour n’est point là. Son œil de cyclope vers l’infinité des étoiles qui pâlissent comme d’un éloignement croissant — vient-il de les darder de l’unité de sa bouche et de son regard ? — le Bonheur, le chauve écarlate tend vers l’absolu. »21 Messaline rentre et encore toute brûlante de désir, elle rejoint le lit de Claude. Au matin, elle arrange sa chevelure et y pique des épingles d’or ornées de diverses figures. Elle cherche celle qui porte un phallus en guise de décoration. Or, à son réveil, rageuse, l’ayant aperçue, elle l’avait piétinée et jetée par la fenêtre. Conclusion, en une phrase éminemment lacanienne : « Phallus manque »22. Et toujours elle continue sa recherche de Pan, Priape, Phallus, quel que soit son nom car, hallucination ou vision réelle, « Elle l’a vu ». Et elle s’adresse à lui dans une profération mystique : « Ma contemplation est de toi si absolue, mon désir si certain, que je sais que tu existes quelque part ailleurs que dans le suint de l’étable ou la parure morte des femmes. »23 Du phallus imaginaire et de ses amulettes, elle ne veut pas. Il lui faut ce que Lacan appelle le grand Phi, le phallus réel dont on peut croire qu’il existe puisque nous en avons le signifiant. Mais seulement y croire, car il est le signifiant exclu de la chaîne signifiante, celle qui nous assure de la réalité et de la cohérence du monde. Et Messaline, persuadée d’avoir déjà aperçu Phallus d’un regard de biais, à la dérobée, dans les jardins de Lucullus, y retourne, nostalgique, pour le chercher désespérément. « Plus d’images phalliques en présence de Phalès, plus de miroir (fût-il une sphère merveilleuse) quand allait paraître la forme resplendissante. »24 Voilà, encore une fois, une formulation pré-lacanienne de ce que le phallus est ce qui se dérobe à l’investissement de l’image narcissique. L’investissement narcissique nous oriente vers les objets petits a fantasmatiques. Mais il ne sont narcissiquement investis comme objets cause du désir que parce que, justement, le phallus manque25. Enfin, un jour, elle sent la présence du dieu dans les jardins, elle court comme une folle et le rencontre : « L’impératrice reconnut dans la face du dieu les traits du pantomime Mnester, ancien familier de Caligula, célèbre et qu’elle avait applaudi au Cirque. […] Mais elle ne cessa de croire qu’elle fût bien en présence du dieu. »26 Le dieu, comme il convient à un mime, puisque c’est bien un mime célèbre qu’elle a confondu avec Priape, fait des pantomimes et des acrobaties que Messaline prend, donc, pour celles du dieu. Mais voilà… « Et comme Priape lui-même, ou un jongleur acrobate, se fatigue de tenir en équilibre un grand arbre, — le sexe du dieu chut entre les mains de l’impératrice. Ce fut si brutal et si lourd et si épouvantablement la présence réelle de Phalès, que Messaline s’enfuit, à course empêtrée dans les fleurs, par la prairie de pétales bleus, cependant que Mnester, son long corps ondulant de la même reptation qu’une lamproie, cette sangsue assez monstrueuse pour être belle, plus pâle que l’ivoire, allait se tapir au proche temple de nouvelles amarantes, avec lenteur, comme un démiurge roule un monde. »27 Sublime page, où Jarry avait déjà désigné le Phallus comme « la présence réelle » dont Messaline ne supporte pas la trop impérieuse présence. Ainsi que le dit encore Lacan, le désir, face à la présence réelle du Phallus, est dans un rapport d’ou bien… ou bien…28 C’est l’un ou c’est l’autre, mais pas les deux à la fois. Et comme le désir, c’est la vie, même Messaline fuit devant la rencontre avec la présence réelle du Phallus. Sauf que cette prétendue présence était le fruit d’une pantomime et que le sexe monstrueux était l’attribut d’un être fort équivoque et lascif, bien peu viril en fait. La présence réelle du phallus, pour ne pas être une tragédie, se manifeste à la faveur d’une pantomime comique. Dans l’intervalle du comique et du tragique, de la vie et de la mort, du désir et de la jouissance, voilà où le phallus surgit pour érotiser le monde. Laissons la pauvre Messaline à sa triste histoire, que je ne vous raconterai pas dans le détail. Mais enfin, s’étant amourachée d’un trop beau romain, son empereur de mari décide de la faire assassiner. L’affranchi envoyé pour la tuer la trouve dans les jardins de Lucullus. Il dégaine son épée, et elle aperçoit, enfin, dans cette lame mortelle et scintillante, la réelle présence du phallus : « Oh ! comme tu es dieu, Phalès ! Phalès, je ne savais rien de l’Amour ; je connaissais tous les hommes, mais tu es le premier Immortel que j’aime ! Phalès, enfin, tard ! Je savais que tu étais dans le jardin ; méchant, qui ne m’avais envoyé qu’un histrion, avec ton masque ! Ton masque si lourd ! Mais à présent, c’est toi, Bonjour ! […] Emporte-moi, Phalès ! L’apothéose ! Je la veux tout de suite, avant d’être vieille ! Oui, fais-moi vieillir tout de suite, jusqu’à la divinité. […] Tu es le premier, ô Immortel ! tu vois bien que je suis vierge ! Donne, donne la lampe pour jouer à la petite vestale ! Si vierge ! Si tard ! Bonheur, ô comme tu me fais mal ! Tue-moi, Bonheur ! La mort ! donne… »29 Passage sublime, une fois de plus. Mais ici, nous ne sommes plus dans les intermittences du désir. Nous sommes dans la jouissance dernière de la Chose. L’érotisme défaille devant la présence réelle du phallus. Si la littérature érotique est possible, c’est que le phallus est un signifiant, un effet du langage que le texte fait désirer, dans les intervalles des mots, des scènes, dans le blanc de la page dont Mallarmé a si poétiquement montré qu’il était ce lieu de l’entre-deux d’où émerge la présence réelle du phallus. Ainsi, dans le premier quatrain d’un sonnet justement consacré au Cygne/signe, prisonnier d’un lac gelé et qui rêve que la vive chaleur du jour vienne briser la glace pour qu’il prenne son envol.

Il semble que l’épiphanie de ce signe enfoui sous la blancheur de la page, ce signe si pur qu’il en est virginal, ce signe qui pourrait violemment émerger d’entre les signes écrits et briser la glace de la page, soit le désir profond qui anime la littérature et la poésie. L’érotisme latin, plus que tout autre, vit dans la fascination du phallus. Fascinus était le mot latin qui servait à le nommer. Et comme le rappelle Pascal Quignard31, les mots qui désignent encore directement l’innommable du sexe se disent en latin : phallus, pénis, utérus, anus, et même libido ou godemiché, qui vient de gaude mihi : réjouis-moi, fais-moi jouir… Ces mots, que les latins auraient utilisés avec moins de pudeur que les Grecs (toujours selon Pascal Quignard), sont comme la basse fondamentale, pour le dire en termes musicaux, les rocs d’amarrage, les points d’ancrage, pour le dire en termes maritimes, de notre érotisme. Mais en quoi cette prééminence du phallus est-elle une marque de l’érotisme latin, voire de la sexualité latine ? Il est vrai que, pour rester dans les limites du temps imparti, je n’ai cité que peu d’œuvres, antiques ou modernes, appartenant à la culture latine. Mais surtout, la référence que je fais à Lacan semble bien être là pour prouver le contraire. Lacan affirme le primat universel du phallus. Il prétend qu’il n’y a qu’une libido et qu’elle est phallique, même pour les femmes dont la sexualité est orientée par le phallus. De sorte que la femme, en tant que sexe, n’existe pas, car sa jouissance se situe, telle celle des mystiques, dans un hors sexe. Il s’agit, selon lui, d’un fait de structure propre à l’humanité et non spécifique à une culture. Or, on peut penser le contraire. Le fait est que Lacan appartient à la culture latine et parle une langue latine, le français. On connaît sa célèbre formule : l’inconscient est structuré comme un langage. Il précise même dans le Séminaire Encore : « Je dis comme pour ne pas dire, j’y reviens toujours, que l’inconscient est structuré par un langage ». Or, un langage, ça n’existe pas, il n’y a que des langues. Avant, l’inconscient parlait allemand. Avec Lacan, il parle français. Et terriblement français, puisque le style de parole et d’écriture de Lacan mime une sorte de dictée de l’inconscient. Dans la mesure où ce n’est pas l’inconscient qui dicte, mais la langue qui structure l’inconscient, on peut supposer que le phallocentrisme de la pensée de Lacan trouve sa cause moins dans la structure de l’inconscient ou du langage que dans le génie latin de la langue française. La référence même à la « présence réelle » de l’eucharistie est le signe de son ancrage, au moins culturel, dans le catholicisme romain. Ainsi, entre l’insoutenable exhibition du phallus et sa nature infiniment fuyante, dans le va-et-vient de cet entre-deux, réside la « présence réelle » de ce signifiant qui, à travers la littérature, de l’antiquité romaine à nos jours, trace une certaine ligne ou lignée phallique spécifique à l’érotisme latin.

LISTE DES ILLUSTRATIONS 1. Coppo di Marcolvaldo, Crucifix, vers 1260, tempura sur bois, H. 296 cm ; L. 247 cm, Pinacothèque, San Gimignano. 2. Giovanni Cimabue, Crucifix, 1268-71, tempera sur bois, H. 336 cm ; L. 267 cm, San Domenico, Arezzo. 3. Ibid., détail. 4. La Révélation ou le Culte du phallus, 1er siècle av. J.-C., fresque, H. 3 m ; L. 17 m., Villa des Mystères, Pompéi (détail). 5. Priape, la pesée du phallus, 1er siècle ap. J.-C., fresque, H. 430 cm ; L. 810 cm, Maison des Vetti, Pompéi. 6. Jacopo Zucchi, Psyché surprend l’Amour, 1589, huile sur toile, H. 173 cm ; L. 130 cm, Galerie Borghese, Rome.

1 Le Séminaire, livre VIII, Le Transfert, Le Seuil, Paris, 1991, p. 290. 2 Op. cit., p. 307. 3 Ibid., p. 305. 4 Ibid., p. 307. 5 Ibid., p. 302. 6 Phallophanies. La chair et le sacré, Éditions du Regard, Paris, 2000. 7 Gallimard, Paris, 1987, 2001. 8 Maurice Olender, « La laideur d’un dieu », Cahiers du Centre de recherches historiques, 24 / 2000 ; mis en ligne le 17/01/2009 - URL : http://ccrh.revues.org/index1962.html, p. 23. 9 Op. cit., p. 29. 10 Voir, par exemple, Paul Veyne, L’empire gréco-romain, Le Seuil, Paris, 2005 ou Géraldine Puccini-Delbey, La vie sexuelle à Rome, Tallandier, Paris, 2007. 11 Héliogabale ou l’Anarchiste couronné, Œuvres complètes, tome VII, Gallimard, Paris, 1982, p. 97-99. 12 Gallimard, Paris, 1994. 13 L’Âne d’Or ou Les Métamorphoses, texte établi par D. S. Robertson, trad. de Olivier Sers, Les Belles Lettres, Paris, 2007, p. 439. 14 Op. cit., p. 441. 15 Le séminaire, livre VIII, Le Transfert, Paris, Le Seuil, 1991, p. 261 et suiv. 16 Sur l’équivalence Jeune fille = Phallus, cf. J. Lacan, op. cit., p. 450-451. 17 L’Âne d’Or, op. cit., p. 59. 18 Alfred Jarry, Œuvres complètes, tome 2, Gallimard, Paris, 1987, p. 76. 19 Loc. cit 20 Op. cit., p. 77. 21 Ibid., p. 79. 22 Ibid., p. 85. 23 Ibid., p. 87. 24 Ibid., p. 89. 25 Voir Le Transfert, op. cit., chap. 27. 26 Op. cit., p. 106. 27 Loc. cit. 28 Le Transfert, op. cit., p. 287. 29 Op. cit., p. 137-138. 30 Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, Édition de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1945, p. 67. 31 Op. cit., p. 260. ___________________________________________________ - Auteur : Camille Dumouliûˋ

- Titre : Phallophanies - Date de publication : 06-11-2015 - Publication : Revue Silène. Centre de recherches en littérature et poétique comparées de Paris Ouest-Nanterre-La Défense - Adresse originale (URL) : http://www.revue-silene.comf/index.php?sp=comm&comm_id=143 - ISSN 2105-2816 |