Capucine ECHIFFRE

poético-musical ? », Revue Silène, 5 nov. 2013, p. 1-13 Url : https://www.revue-silene.com/01_les-traductions-francaises-de-lieder-pour-le-chant-un-laboratoire-poetico-musical/

extrait_175

Aujourd’hui, les lieder sont chantés systématiquement en allemand, pour des raisons autant esthétiques qu’idéologiques : on observe d’une part une sacralisation des poèmes choisis par les compositeurs, poèmes qui sont souvent il est vrai d’une grande qualité, émanant d’auteurs comme Goethe, Heine ou Eichendorff pour ne citer qu’eux. D’autre part et surtout, les mises en musique, signées elles aussi par de grands noms du romantisme allemand, apparaissent comme des produits organiques dont on ne saurait modifier une composante sans dénaturer l’ensemble. Il n’en allait pourtant pas de cette manière jusque dans les années 1950, où les chanteurs français exécutaient encore des versions traduites dans leur langue. Le répertoire du lied, introduit dans les salons parisiens peu après la mort de Schubert, a ainsi donné lieu à de très nombreuses traductions destinées au chant. Au poème et aux sonorités de l’allemand se substitue alors un autre texte qui ne peut éviter de faire apparaître l’œuvre sous un visage bien différent, quel que soit le degré de proximité qu’il entretient avec l’original.

Il n’est pas question d’examiner ici le bien-fondé de cette pratique et de discuter ses mérites par rapport aux normes actuelles. De fait, elle s’avère problématique, compte tenu des difficultés auxquelles le traducteur se trouve exposé. La relation étroite créée entre le poème et la musique, et plus spécifiquement entre la structure métrique du discours poétique et celle du discours musical, soumet l’adaptateur à des contraintes plus fortes que dans le cas d’une transposition pour la lecture en rendant certains écarts bien plus sensibles. En effet, en présence de la forme musicale, outre les problèmes posés par le respect du sens original, il se voit fortement incité à maintenir la superposition rythmique des deux composantes du genre afin de garantir la fonctionnalité de l’ensemble. Se fait jour alors un autre effet entraîné par ces textes destinés au chant, externe, celui-là : dans des œuvres exécutées dans les cercles nobles et bourgeois, les règles de la versification française se trouvent soudainement concurrencées par la métrique musicale, gouvernée par des principes très différents. Le corpus témoigne de négociations serrées entre ces exigences antagonistes, donnant lieu à des objets textuels inédits et difficilement classables dans le système des genres alors en vigueur. Or, ces altérations interviennent à une époque où les modèles littéraires hérités du classicisme sont de plus en plus remis en cause, jusqu’à la révolution du vers libre dans les années 1880. Si l’on pense à la place occupée par le romantisme allemand, et en particulier par les lieder musicaux, dans les milieux artistiques français au XIXe siècle, on ne peut qu’être frappé par les similitudes entre les traductions pour le chant et les innovations apportées dans la production poétique française contemporaine. Dès lors, il se pourrait bien que le transfert du lied en France, opéré par l’intermédiaire de la traduction, ait contribué de manière discrète mais notable à l’évolution de la poésie française1.

Du poème à sa mise en musique : l’exemple d’Erlkönig de Schubert

En 1815, Schubert met en musique Erlkönig (Le Roi des Aulnes), ballade d’inspiration folklorique écrite par Goethe en 1782. Dans cette opération, le compositeur se trouve face à une structure poétique complexe qu’il doit intégrer à une structure musicale. Au niveau microstructurel, la dimension qui ressort le plus nettement dans la conjonction du texte et de la ligne de chant est la dimension rythmique. Sur ce plan, le discours verbal comme le discours musical ont leurs principes propres, et toute la difficulté pour le compositeur – puis pour le traducteur – consiste à reproduire dans son langage le schéma accentuel du support préexistant. Tout écart est rendu très audible par la discordance qui s’instaure alors, là où l’auditeur attend justement un rapport de conformité érigé en norme esthétique2.

L’examen d’Erlkönig permet de dégager les moyens mis en œuvre par la plupart des compositeurs pour rester proche de la forme poétique.

Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind ?

Es ist der Vater mit seinem Kind ;

Er hat den Knaben wohl in dem Arm,

Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

[Der Vater]

– Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht ? –

[Das Kind]

– Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht ?

Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif ? –

[Der Vater]

– Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. –

[Erlkönig]

„Du liebes Kind, komm, geh mit mir,

Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir ;

Manch’ Bunte Blumen sind an dem Strand ;

Meine Mutter hat manch’ gülden Gewand.“

[Das Kind]

– Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,

Was Erlenkönig mir leise verspricht ? –

[Der Vater]

– Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind ;

In dürren Blättern säuselt der Wind. –

[Erlkönig]

„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn ?

Meine Töchter sollen dich warten schön ;

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,

Und wiegen und tanzen und singen dich ein,

Sie wiegen und tanzen und singen dich ein.“

[Das Kind]

– Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort

Erlkönigs Töchter am düstern Ort ? –

[Der Vater]

– Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau ;

Es scheinen die alten Weiden so grau. –

[Erlkönig]

„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt ;

Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.“

[Das Kind]

– Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an !

Erlkönig hat mir ein Leids getan ! –

Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,

Er hält in Armen das ächzende Kind,

Erreicht den Hof mit Müh’ und Not ;

In seinen Armen das Kind war tot3.

Dans la poésie allemande, le mètre se définit par un certain nombre d’accents, au nombre de quatre dans la ballade qui nous occupe. Dans les pièces qui s’inspirent des formes populaires, comme Erlkönig, le nombre de syllabes par mètre est en revanche assez libre puisque le poète peut choisir de séparer les accents par une ou deux syllabes atones. Les deux premiers vers déjà, composés d’iambes (˘ -) et d’anapestes (˘ ˘ -), en attestent :

˘ - ˘ ˘ - ˘ - ˘ -

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind ?

˘ - ˘ - ˘ ˘ - ˘ -

Es ist der Vater mit seinem Kind.

Pour préserver ce schéma fondamental, le compositeur doit donc faire coïncider les syllabes toniques avec les temps forts de sa partition, et les syllabes atones avec les temps faibles. Cette superposition est favorisée par les similitudes entre la métrique musicale et la métrique poétique allemande : toutes deux sont déterminées par un certain nombre d’appuis par mesure/mètre, le remplissage bénéficiant d’une marge de liberté. Dans le cas du lied au XIXe siècle, une syllabe correspond la plupart du temps à une note, un vers à une phrase musicale s’inscrivant souvent dans une carrure régulière, et une strophe à une section.

Ce cadre rigoureux, mais en accord avec le fonctionnement des deux discours mis en présence, connaît bien sûr de nombreux assouplissements par lesquels le compositeur s’attache à rendre les différentes nuances sémantiques du texte. Dans Erlkönig, les propos séducteurs du roi des aulnes épousent une courbe mélodique plus ondulante que les lignes resserrées chantées par les autres protagonistes. Ils sont également traversés par quelques mélismes, le charme de la vocalise permettant de transposer musicalement l’attitude enjôleuse du personnage.

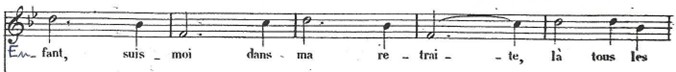

Mélismes du roi des aulnes, 3e strophe, v. 2, mes. 62 à 65 :

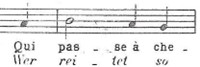

De même, dans la 5e strophe, lorsque le roi des aulnes évoque les danses de ses filles, les valeurs rythmiques diminuent et les mesures sont structurées par une cellule rythmique composée de trois notes (une noire sur le temps fort puis deux croches). Si l’on reste bien dans une mesure à 4/4, l’impression ressentie, outre l’accélération, est celle d’un tournoiement, associé plutôt aux mesures ternaires ou binaires à 3 temps, en général. Mais Schubert parvient, en répétant sa cellule, à suivre ici de très près le rythme des vers anapestiques. Il en renforce même l’effet en tirant parti du paramètre musical de la durée, absent du mètre allemand.

Effet de bercement et de mouvement circulaire, 5e strophe, v. 4, mes. 93-96 :

L’étude rapide d’Erlkönig, pièce emblématique du lied au XIXe siècle, suffit à mettre en évidence la concordance rythmique et sémantique qui unit le poème et la musique au niveau de la forme globale, mais aussi dans le détail. Dès lors, la modification ou le remplacement d’un des deux éléments fait courir le risque de malmener cette relation étroite. Comment les traducteurs ont-ils procédé pour relever un tel défi ? La prépondérance de la dimension rythmique, dans un texte mis en musique, les a-t-elle incités à mettre de côté les règles classiques françaises, très différentes de la métrique accentuelle, pour éviter les décalages poético-mélodiques ? Les tenants de la métrique traditionnelle eux-mêmes se montraient moins sévères, lorsqu’il s’agissait de traductions pour le chant. Mais une telle entreprise n’en relève pas moins de la gageure, et les adaptateurs se sont souvent vu reprocher leur maladresse ou même leur désinvolture, que ce soit en matière de prosodie ou de conformité au sens de l’original.

Deux traductions pour le chant d’Erlkönig

Les traductions pour le chant, quelques données techniques

La métrique française fonctionne sur des principes très différents du système poétique allemand et du système musical, puisqu’un mètre français se définit par un nombre de syllabes fixe et non par un schéma accentuel. Il reçoit bien un certain nombre d’accents, mais une partie de ceux-ci ont une place aléatoire. Ces appuis relèvent en effet de deux types : l’accent métrique, fixe, affecte la dernière syllabe du vers (ainsi que la dernière syllabe de l’hémistiche, si c’est un alexandrin) ; l’accent prosodique, propre à la langue et donc indépendant du mètre, n’a pas de position prédéterminée4. Ce système étant assez éloigné du système musical, la tâche est plus difficile pour un compositeur choisissant un poème français. Et lorsque c’est l’écrivain qui doit écrire un texte sur une ligne mélodique déjà écrite, il est vite amené à infliger des entorses aux règles traditionnelles pour assurer la bonne exécution de l’ensemble. Il faut noter aussi que le nombre total d’accents par vers (sauf pour les vers longs) tend à être moins élevé que dans le mètre allemand (qui en comporte trois ou quatre, en général) et dans la phrase musicale. Le risque d’accents aprosodiques est assez élevé, de ce fait5.

A ces difficultés il faut en ajouter d’autres encore, à savoir la rime, corollaire elle aussi de la tradition poétique française, et bien sûr le souci du sens. Ce dernier, en raison des autres obstacles qui se dressaient devant le traducteur et le caractère pragmatique de sa tâche, est souvent passé au second plan. C’était déjà le cas cependant dans de nombreuses traductions contemporaines destinées à la lecture silencieuse, et certains adaptateurs sont parvenus malgré tout à de réelles réussites. En fait, la plupart d’entre eux ont abandonné très vite les mètres au nombre de syllabes fixe, devant les difficultés qu’amenait cette contrainte, et se sont contentés d’un respect minimal de la rime. Dans la version française réalisée par Bélanger en 1834 et le montage opéré par le chanteur Charles Panzéra à partir de traductions accomplies entre 1834 et 1911, les compromis sont plus ou moins grands et les résultats plus ou moins heureux6.

Le Roi des aulnes

Voyez ce cavalier hâtant le pas

il tient son fils qu’il réchauffe en ses bras :

la nuit est noire : au loin gronde l’orage,

le vent mugit avec fracas.

Mon fils ! pourquoi me cacher ton visage ?

Mon père !! là !! je viens de le voir !!

le Roi des Aulnes, le spectre noir !!..[.]

Mon fils ! c’est un brouillard du soir.

Enfant, suis-moi dans ma retraite,

là tous les jours sont jours de fête,

viens donc : viens donc : je te garde un trésor :

des jouets et des habits tout brillants d’or.

Mon père ! mon père ! entends, entends,

du spectre entends les sombres accents !

Mon enfant ! c’est la tempête,

et le vent siffle au fond des bois.

Pourquoi trembler si tu me vois :

plus heureux bientôt que le fils des Rois

tu verras mes enfants jaloux de tes droits

t’aimer, te servir, et soumis à tes lois

dans leurs bras légers te bercer à ma voix.

Mon père ! mon père ! vois tu ! sur ma tête

du spectre vois-tu les noirs enfants ?

Mon fils ! mon fils ! courbés par les vents

je vois des peupliers mouvants.

Je t’aime ! cède enfin à mes vœux suppliants :

viens vite ou sinon reconnais ma puissance !

Mon père ! mon père ! hélas, hélas,

le spectre noir m’attire en ses bras !

[L]e père frémit : à grands pas il s’avance :

l’enfant oppressé râlait avec effort !

le père arrive et croit qu’il dort !

il le regarde ! ô Ciel ! l’enfant est mort !!!... 7

Une lecture même superficielle permet de constater que ce texte contient d’innombrables infractions aux règles de la versification française. Le nombre de syllabes est variable, oscillant entre huit et douze, et si la pièce comporte des rimes, celles-ci suivent un schéma très irrégulier et se trouvent parfois réduites à de simples assonances, comme dans la septième strophe (le phonème [ã] commun aux deux mots « suppliants », v. 1, et « puissance », v. 2, clôt le premier vers, mais se trouve en avant-dernière position, dans le second). En fait, pour les trente-trois vers du poème, Bélanger se cantonne à huit rimes différentes, dont plusieurs entretiennent des rapports d’assonance avec une autre rime. Cela lui permet d’établir à moindres frais des échos sonores entre les vers restés orphelins, et cela à plusieurs strophes de distances, dans certains cas. Dans le sixième quatrain, le mot « tête », qui termine le premier vers, résonne avec « tempête », deux strophes plus haut, et avec « retraite » et « fête », situés dans la troisième strophe. L’alternance entre les finales masculines et féminines s’avère quant à elle aléatoire, du fait de l’irrégularité des rimes mais aussi de la prédominance marquée des finales masculines. Ce faisant, le traducteur a pu chercher à se rapprocher de la ballade de Goethe, celle-ci ne comprenant que des rimes masculines.

Au total, Bélanger adopte une attitude de compromis. Tout en mettant sérieusement à mal le vers classique, il est loin de s’en libérer entièrement, mettant visiblement en place des stratégies de compensation censées atténuer les audaces entraînées par les impératifs de la mélodie. Il reste attaché notamment à la rime, considérée il est vrai jusqu’au dernier tiers du siècle comme caractéristique du vers français8. Cette contrainte, même très assouplie, n’en représente pas moins une réelle entrave à la tâche de l’adaptateur, et elle est probablement responsable d’une grande partie des écarts prosodiques et sémantiques qui émaillent les versions françaises des lieder. En effet, si nous avons ici affaire à un des tout premiers traducteurs de lieder pour le chant, la plupart des adaptations postérieures laissent deviner une certaine gêne devant les aménagements à opérer. À mesure que le siècle avance, les solutions retenues se font certes plus audacieuses, comme le montre le montage accompli par Panzéra (cf. infra), mais force est de reconnaître que les réticences malgré tout persistantes de nombreux paroliers ont trop souvent donné lieu à des mètres en décalage avec les accents de la ligne de chant. La première intervention du roi des aulnes, chez Bélanger, n’y échappe pas.

Intervention du roi des aulnes, 3e strophe, mes. 57 à 71 (cf. 1er exemple musical) :

L’hétérométrie, affranchie de tout schéma strophique, permet à Bélanger de rester proche de la durée impartie à chaque vers dans la ligne mélodique. Si l’on intègre les -e- de fin de vers, prononcés par les chanteurs, on compte pour ce troisième quatrain 9, 9, 10 et 11 syllabes. Les vers de Goethe sont de 8, 9, 9 et 10 syllabes. Moyennant des ajustements minimes de la mélodie, on pourrait donc s’attendre à une reproduction réussie de la prosodie poético-musicale de l’original. Mais, en héritier de la tradition française, Bélanger semble s’intéresser bien moins à la place des accents prosodiques qu’à la longueur des mètres. Dans l’ensemble de sa traduction, sept vers comportent un, voire deux accents aprosodiques. La ligne de chant correspondant à la troisième strophe accumule les difficultés, avec ses mélismes qui mettent les paroles en valeur en allongeant la durée de certaines syllabes, parfois même en dehors des temps forts. Dans l’extrait observé, plusieurs syllabes atones sont ainsi maladroitement appuyées, telles celles qui constituent les déterminants « ma » et « des » (1er et 4e vers), et la préposition « de » (2e vers), placée sur un temps faible, mais étendue sur trois notes.

Les libertés d’ordre sémantique sont elles aussi frappantes, mais l’étude de quelques- unes d’entre elles sera abordée en rapport avec la version française élaborée par Panzéra.

La traduction de lieder pour le chant dans le système littéraire français au XIXe siècle

Jusqu’à la fin du siècle au moins, l’appartenance générique de ces textes qui bouleversaient la métrique française est restée floue, intermédiaire entre vers et prose, deux catégories d’écriture demeurées officiellement étanches jusqu’au vers libre des années 18809. De fait, la définition des genres littéraires était indissolublement liée à ces critères formels, et le cloisonnement établi entre elles s’accompagnait en outre d’une hiérarchie de valeurs. Aux classes bourgeoises étaient réservés les vers, tandis que la prose de la vie ordinaire remplissait les colonnes des feuilletons populaires. Le statut marginal que l’on accordait aux traductions dans le système littéraire rendait les écarts possibles, mais en réalité, ce sont les fondements mêmes de l’institution qui étaient touchés. Sur la partition du Roi des aulnes traduit par Bélanger, l’usage des majuscules est régi par la seule ponctuation, convertissant de la sorte les vers en prose, visuellement, au moins. Ce phénomène prouve certainement un manque de soin des imprimeurs, mais peut-être aussi leur embarras devant une forme textuelle alors très inhabituelle.

À ces marques typographiques d’incertitude de la part des imprimeurs, il faut ajouter l’emploi immodéré des signes de ponctuation expressifs ou suspensifs, imputables au parolier, cette fois et presque absents du poème original. Ils révèlent sans doute la perception qu’avaient

les traducteurs de la poésie allemande (en particulier de la ballade) et du lied musical, et rendent perceptible de ce fait un des filtres par lesquels s’est opéré le transfert culturel. Dans cette ballade au climat fantastique et constituée en grande partie de dialogues, le lyrisme poétique, extériorisé par Bélanger, tend vers le registre et le genre dramatiques. L’écriture musicale qui s’y greffe, inouïe pour les premiers auditeurs français, achève de donner à l’œuvre sa puissance d’évocation sans précédents. Le fait que Berlioz ait écrit en 1860 une transcription pour orchestre du Roi des aulnes va dans ce sens, de même que l’enregistrement de la traduction de Bélanger dans une version à trois chanteurs, en 1930, chacun incarnant un personnage10.

De manière générale, et même dans le cas des lieder qui mettaient en musique des poèmes au lyrisme plus intérieur, la nouveauté radicale du genre venu d’outre-Rhin ne pouvait que marquer les esprits français encore imprégnés d’académisme, et faire vaciller les repères formels et esthétiques. Aucune forme littéraire française ne convenait pour les adaptations musicales, ce qui conduisit les paroliers à de nombreuses innovations.

Le Roi des aulnes

Voyez ce cavalier hâtant le pas

il tient son fils qu’il réchauffe en ses bras :

la nuit est noire : au loin gronde l’orage,

le vent mugit avec fracas.

Mon fils ! pourquoi me cacher ton visage ?

Mon père !! là !! je viens de le voir !!

le Roi des Aulnes, le spectre noir !!..[.]

Mon fils ! c’est un brouillard du soir.

« Oh, viens, enfant, dans mon palais,

jouer de beaux, d’aimables jeux ;

mes parcs s’émaillent de belles fleurs ;

robe et voiles de ma mère sont d’or. »

« Mon père, mon père, n’entends-tu donc pas

le Roi des aulnes qui parle tout bas ? »

« Mon enfant, c’est la tempête,

parmi les feuilles souffle le vent. »

« Viens donc avec moi, petit ange blond ;

mes jolies filles t’attendent déjà,

les voici qui t’appellent d’un air gracieux,

qui tournent, qui dansent, qui chantent pour toi,

qui tournent, qui dansent, qui chantent pour toi ! »

« Mon père, mon père, ne vois-tu donc pas

les jeunes filles au seuil des bois ? »

« Mon fils, mon fils, je vois, se mouvant,

des saules plaintifs courbés sous le vent. »

« Je t’aime enfant ta douce figure me plaît ;

docile ou rebelle, à me suivre sois prêt. »

« Mon père, mon père, son bras me saisit,

le Roi des aulnes m’a fait du mal. »

Le père est pâle, et double l’effort ;

l’enfant qui râle, s’agite plus fort.

Brisé, le père arrive au seuil ;

mais, dans ses bras, son enfant est mort.

Cette version française anonyme, enregistrée en 1934 par Charles Panzéra, a très probablement été élaborée par le chanteur lui-même11. Elle mêle trois traductions antérieures, celles de Bélanger12, Édouard Gravollet13 et Boutarel14. L’emprunt à Gravollet ne représente que la cinquième strophe, et les deux premiers quatrains sont ceux de Bélanger, ainsi que l’avant- dernier vers du quatrième. Le reste de l’adaptation provient de Boutarel. Les choix de Panzéra, et en premier lieu celui de Bélanger dont le texte remonte déjà à un siècle, peuvent étonner. Mais en 1934, il existait fort peu de traductions très récentes. Celle de Maurice Pesse15, en 1928, est maladroite, et celle de Samazeuilh16 ne paraît qu’un an plus tard, en 1935. De toute évidence, Boutarel était alors considéré comme le traducteur attitré des lieder de Schubert, non sans raison, du reste, et l’immense travail accompli par Bélanger dans le même domaine, malgré ses imperfections, lui avait garanti de nombreuses rééditions dans les années 1910-1920. Quant à Gravollet, il tirait sans doute sa notoriété des nombreuses adaptations effectuées pour la collection de Vincent d’Indy, chez Senart et Roudanez, dans les premières décennies du XXe siècle, également.

Des interrogations persistent néanmoins au sujet du montage opéré par Panzéra lorsque l’on compare les trois versions dans leur intégralité. De manière générale, celle accomplie par Boutarel est bien meilleure que les deux autres, à tous points de vue. Comme Bélanger, il renonce à l’isosyllabisme, mais il est moins préoccupé que son prédécesseur par la rime, et bien plus attentif à la prosodie. Plusieurs vers restent sans écho (« front », 2e strophe, 3e vers ; « bois », 6e strophe, 4e vers ; « seuil », 8e strophe, 3e vers). En contrepartie, le rythme est presque toujours impeccable (on ne compte plus ici que trois accents aprosodiques) et le contenu sémantique souvent plus proche de l’original que chez son prédécesseur. Dès lors, pourquoi ne pas avoir simplement adopté le texte de Boutarel ? Pourquoi, en particulier, avoir retenu les deux premières strophes de Bélanger ?

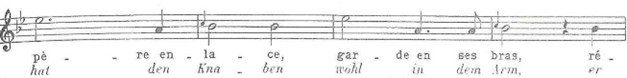

Deux premières strophes de la version de Boutarel, mes. 16 à 57 :

Comme chez Bélanger, le deuxième quatrain de Boutarel contient quelques approximations sur le plan sémantique. Mais la prosodie est plus conforme à la ligne de chant. La première strophe quant à elle est proche de l’original à la fois rythmiquement et sémantiquement, contrairement aux vers de Bélanger qui semblent broder à partir de la situation donnée par Goethe, et traduisent la strophe dans son ensemble plutôt que de suivre la ballade vers par vers. Le deuxième vers condense à lui seul le contenu des trois derniers de la strophe allemande, tandis que les deux suivants amplifient le premier vers goethéen. Peut-être Panzéra est-il parti de l’adaptation de Bélanger et n’en a-t-il gardé que les passages qui lui paraissaient corrects, remplaçant le reste par d’autres versions ? Quels que soient ses motifs, le texte auquel il aboutit nous fournit des renseignements précieux sur les traducteurs français les plus sollicités jusque dans les années 1930.

Les exemples retenus ici, représentatifs du corpus des traductions françaises de lieder, mettent en évidence les écueils auxquels ont été confrontés les adaptateurs. En faisant ressortir la structure rythmique du poème, la musique les incite à bouleverser l’ordre de priorités établi à leur époque parmi les différentes composantes d’un texte poétique. Le choix du rythme les conduit à faire passer au second plan les effets de sonorité, notamment la rime, et le sens. Mais le rythme lui-même, en se rapprochant de la structure étrangère qui informe le lied, s’écarte des schémas canoniques et en vient à introduire dans le champ littéraire français des formes inédites, hors de tout système admis.

*

En définitive, les adaptations pour le chant, bien qu’elles soient souvent de nos jours jugées décevantes par rapport à l’original, peuvent nous intéresser à plus d’un titre. En tant que vecteur du transfert du lied en France, elles témoignent de tout un pan de l’histoire des goûts poétiques et musicaux au XIXe siècle. Mais l’activité de traduction ne se réduit pas à un phénomène de réception, elle est aussi un acte d’écriture. À cet égard, les transpositions musicales mettent non seulement au jour des mécanismes qui informent les relations entre la poésie et la musique, mais elles apparaissent en outre comme un laboratoire d’expérimentations formelles, en s’affranchissant des règles qui fondent un système littéraire jugé de plus en plus sclérosé et obsolète.

Parallèlement, les transformations apportées à la poésie par les romantiques s’accentuent à partir des années 1850, puis dans les dernières décennies du siècle, avec les symbolistes. Ces derniers font porter leurs recherches notamment sur le rythme. Ils donnent à cette notion un contenu assez flou, mais elle n’en est pas moins porteuse d’enjeux bien réels, en matière de forme et d’esthétique, et, de manière plus profonde encore, en ce qui concerne le système classique des genres. Ces jeunes poètes nés dans les années 1860 et 1870, habitués des soirées artistiques agrémentées de lieder, ont manifesté leur attrait pour ce répertoire dans leurs recueils eux-mêmes ponctués de « lieds »17. Cette forme francisée du mot allemand, résultat d’un processus d’acculturation, met particulièrement en évidence l’importance du genre dans la production poétique fin-de-siècle. Dès lors, il semble que l’on soit en droit d’opérer un rapprochement entre l’intérêt nouveau éprouvé pour le rythme et les mètres étrangers rendus audibles grâce à ceux qui se sont érigés en intercesseurs. Les traductions pour le chant pourraient donc bien avoir joué un rôle déterminant sur la création en France, à une époque où le romantisme allemand et en particulier le lied sont reconnus pour avoir eu un si grand poids dans l’évolution poétique française.

1. Depuis quelques décennies maintenant, la recherche en littérature comparée aborde la traduction sous l'angle de ses impacts dans la culture et la littérature cibles. Parmi les productions scientifiques récentes portant sur l'époque romantique, on peut citer celles de Lieven D'hulst, auteur de nombreux articles dont « Comment investir un « No man’s land » littéraire : notes sur la poésie et la traduction en Belgique au XIXe siècle », dans Béatrice Bonhomme et Micéala Symington (éd.), Le Rêve et la ruse dans la traduction de poésie, Paris, Champion, 2008. Parmi d'autres travaux, la thèse d'habilitation de Christine Lombez, intitulée La Traduction de la poésie allemande en français dans la première moitié du XIXe siècle - Réception et interaction poétique, Tübingen, Niemeyer, 2009, s'intéresse elle aussi directement au rôle joué par les traductions dans le processus de transfert culturel.

2. Sur les questions de prosodie poético-musicale en allemand, on pourra se reporter à la thèse de Gottfried Marschall, Métrique et musique en allemand. De la poésie à l’opéra, Villeneuve d’ASCQ, Presses du Septentrion, 2000.

3. Goethe, Erlkönig, dans Goethes Werke, Munich, C. H. Beck, 1996, vol. I, p. 154. Le texte de Goethe est reproduit ici avec la modification introduite par Schubert, qui répète le dernier vers du cinquième quatrain.

Par souci de clarté, nous avons indiqué entre crochets les noms des personnages avant leurs énoncés au discours direct.

4. Nous suivons la théorie du mètre français exposée par Jean-Michel Gouvard dans son ouvrage intitulé La Versification, Paris, Presses Universitaires de France, 1999.

5. Les problèmes de prosodie poético-musicale en français ont été étudiés notamment par Michel Gribenski dans sa thèse Le Chant de la prose dans l'opéra (France, Italie, Allemagne), soutenue à Paris-Sorbonne en 2008 sous la direction de Jean-Louis Backès.

6. Dans sa thèse d'habilitation (cf. note 1), Christine Lombez s'intéresse également à la traduction d'Erlkönig par Bélanger, entre autres, mais sans aborder ses enjeux poétiques et esthétiques.

7. Le Roi des Aulnes, ballade de Goethe, mise en musique par Schubert, traduite en français par Bélanger, Paris, Richaud, s.d. D’après l’ouvrage de Duméril, Lieds et ballades germaniques traduits en vers français. Essai de bibliographie critique, Slatkine Reprints, Genève, 1977, une version de ce lied traduit par Bélanger aurait été déposée au Conservatoire en 1834.

8. Il suffit de penser à l’importance de la rime riche chez les romantiques. En 1888, encore, Verlaine lui-même éprouve le besoin de dissiper le malentendu qui fait de lui un détracteur de la rime. Dans « Un mot sur la rime », il s’explique ainsi : « Non, la rime n’est pas condamnable, mais seulement l’abus qu’on en fait. Notre langue peu accentuée ne saurait admettre le vers blanc […]. Rimez faiblement, assonez si vous voulez, mais rimez ou assonez, pas de vers français sans cela. » (Œuvres en prose complètes, Paris, Gallimard, « Pléiade », 2002, p. 1369).

9. Sur le statut générique des traductions en France au XIXe siècle, on pourra consulter l'article de José Lambert, « L'époque romantique en France : les genres, la traduction et l'évolution littéraire », Revue de Littérature Comparée, avril- juin 1989, n°2, p. 165-170, et celui de Lieven D'hulst, « La traduction, un genre littéraire à l’époque romantique ? », Revue d’Histoire littéraire de la France, 1997, n°3.

10. Cette version a été rééditée par EMI en 1997 dans un ensemble d’enregistrements historiques rassemblés sous le titre Schubert. Lieder on Record. Les chanteurs du Roi des aulnes sont Georges Thill, Henri Etcheverry et C. Pascal.

11. Nous n’avons pu retrouver aucune partition comportant ce texte, mais l’enregistrement a été réédité lui aussi dans le coffret Lieder on Record (cf. supra).

12. Cf. note 7.

13. Le Roi des aulnes, ballade de Goethe, mise en musique par Schubert, traduite en français par Édouard Gravollet, Paris, Senart et Roudanez, 1908.

14. Le Roi des aulnes, traduit en français dans 50 Mélodies pour chant et piano de Franz Schubert par Amédée Boutarel, Paris, Costallat, 1911, p. 90-97.

15. Le Roi des aulnes, traduit en français par Maurice Pesse, Paris, éditions C.-H. Bigolet, 1928.

16. Le Roi des aulnes, traduit en français par Gustave Samazeuilh, Paris, Durand, 1935.

17. Citons entre autres les sections « Lieds » des Palais nomades de Gustave Kahn (1887), et des Sonatines d’automne de Camille Mauclair (1895), ainsi que les Lieds de France de Catulle Mendès (1892).